Washington wollte und konnte es nicht glauben. Im Club der Republikaner, wo die jungen Parteimitglieder zusammenkamen, war die Stimmung verhalten abwartend. Einzelne Ergebnisse zur Senatswahl wie der Sieg von Marco Rubio in Florida wurden wohlwollend registriert, Euphorie kam nicht auf. Auf der Wahlparty des republikanischen Parteiestablishments auf der Dachterrasse des eleganten Washington Hotels, einen Steinwurf vom Weißen Haus entfernt, wurde kaum laut gejubelt, Beifall brandete nur auf, wenn konkrete republikanische Senatoren erfolgreich waren. Man war an den Resultaten interessiert, nicht an den Analysen. Für das republikanische Establishment in Washington waren die Mehrheitsverhältnisse im Kongress wichtiger als Trumps Siegeszug von Staat zu Staat, konsequenterweise unterblieben Triumphgesänge.

Die abgekoppelte Elite

Das zu über 90 Prozent demokratisch dominierte Washington ist überrascht, irritiert und fassungslos. Trumps Wahlsieg kam unerwartet, und Washington ist auf dieses Ergebnis nicht vorbereitet. Der 45. U.S.-Präsident ist ein Mann ohne Erfahrung in einem Regierungsamt oder im Militär. Und Donald Trump ist der erste Präsident seit Richard Nixon vor fast 50 Jahren, der seine Steuererklärung nicht veröffentlichte. Washingtons Elite hatte sich mit Positionspapieren, Hintergrundgesprächen, Non-Papers und vertraulichen Memos in Stellung gebracht, um unter Hillary Clinton wieder in einflussreiche Ämter zu kommen. Man war mit sich, der Administration, den neuen Jobs und den globalen Herausforderungen der Weltmacht USA beschäftigt. Für die Stimmung im eigenen Land war da kein Platz mehr. Und Amerikas Hauptstadt macht es einem leicht, die soziale und wirtschaftliche Realität vieler Amerikaner im weiten Land auszublenden. Washingtons Elite ist abgekoppelt vom Land. Die Schulen sind besser, die Restaurants gediegener, die Einkommen höher. Wo die Infrastruktur bröckelt, findet man individuelle Lösungen. Reiche Eltern springen ein, wenn Schulen Geld brauchen, man fährt mit dem Auto ins Büro oder ordert Uber-Taxis, die Metro überlässt man der Unterschicht.

Die Mehrheit wollte den Wandel

Die Mehrheit in Amerika wollte den Wandel und kein Weiter-So, und schon gar nicht unter einer Präsidentin, deren Name für Elite, Establishment, Wall Street, Lobbyinteressen und Eigennutz steht. Warnzeichen überhörte man beflissentlich. In Indiana zeichnete sich beispielsweise ab, dass Evan Bayh, ein aus einer Politikerdynastie stammender jahrelanger Kongressabgeordneter und bestens vernetzt mit der Szene in Washington, im Senatsrennen auf großen Widerstand stößt. Und letztlich verlor Bayh gegen einen deutlich unerfahreneren Marineoffizier.

Trump griff die Anti-Establishment-Stimmung in seiner Wahlkampfrhetorik auf. Die politische, soziale und wirtschaftliche Marginalisierung vieler Wähler war Leitmotiv seiner Kampagne.

Amerikas Wirtschaftskraft wächst, doch die Einkommensverteilung ist ungleich.

Der Niedergang vormals starker Industrieregionen trifft das Land hart. Millionen Arbeitsplätze gingen verloren. Zwar entstanden vielfach neue Jobs und Amerikas Arbeitslosigkeit liegt auch nur bei 5 Prozent.

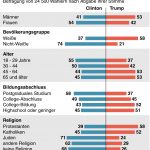

- Wer hat Trump gewählt? (Grafik: dpa/K. Dengl)

Doch aus gut bezahlten Jobs in der Industrie wurden schlecht vergütete Stellen in Einkaufszentren. Der Mittlere Westen ist im Niedergang, Globalisierung und Strukturwandel schlagen dort zu, während die Ost- und die Westküste boomen. Amerikas Wirtschaftskraft wächst, doch die Einkommensverteilung ist ungleich. In Kaliforniens High-Tech Wirtschaft, in New Yorks Finanzwelt und in Bostons Exzellenzuniversitäten ist von Krise keine Spur. Doch der Unmut und die Frustration im Rest des Landes haben sich jetzt eine politische Stimme gegeben, und diese Stimme heißt Donald Trump. Auch der Mittelstand hat sich ein Ventil gesucht. Eingezwängt zwischen dem politischen Einfluss systemrelevanter Großbanken und dem regulatorischen Übereifer einer überbordenden Verwaltung kämpft der Mittelstand ums Überleben, ohne dass die politischen Entscheidungsträger die notwendigen Förderinstrumente auflegen. Multinationale Unternehmen drücken ihre Steuerlast, Apple macht es vor. KMUs dagegen sind abhängig von Standortfaktoren. Es geht daher in den nächsten Jahren in Amerika auch um unternehmerische Gerechtigkeit und um das mittelständische Innovationspotential.

Protest gegen die Minderheitenpolitik

Amerikas Gesellschaft ist gespalten und polarisiert, sie ist nervös und verunsichert. Zur Marginalisierung kommt die kulturelle Bewegung einer Gegen-Moderne, die den ethnischen Wandel in den USA als Bedrohung begreift. Eine Generation später werden Weiße nicht mehr die Mehrheit im Land stellen. Minderheiten werden zu Mehrheiten, afroamerikanische, lateinamerikanische und asiatische Gruppen wachsen an. Ihr politisches Gewicht wird zunehmen.

Auch wenn Hillary Clinton es nicht schaffte, sie für sich zu gewinnen: Für Obama waren sie wahlentscheidend und diese Rolle mag ihnen auch in Zukunft wieder zufallen. Die republikanische Partei muss die Integration dieser Gruppen ernst nehmen, sie darf es nicht bei Lippenbekenntnissen einzelner Politiker in Wahlkreisen mit hohem Minderheitenanteil belassen, sondern muss diesen gesellschaftlichen Wandel in ihrer politischen Programmatik glaubwürdig widerspiegeln. Sonst verliert sie ihre strategische Mehrheitsfähigkeit.

Trumps Rückgrat ist der weiße Wutbürger, männlich, ungebildet, alt, dabei gar nicht mal so schlecht verdienend.

Trumps Rückgrat ist der weiße Wutbürger, männlich, ungebildet, alt, dabei gar nicht mal so schlecht verdienend. Doch der Trump-Wähler hat Angst vor der Zukunft, er sieht die Perspektiven seiner Kinder in Gefahr und das Land auf einem Abwärtstrend, national und international. Anstatt diese Sorgen vor anhaltender Marginalisierung und drohendem Statusverlust aufzugreifen, setzte Washingtons Elite abgehobene Themen wie geschlechterneutrale Toilettenbenutzung und die Rechte von Lesbierinnen, Homosexuellen und Bisexuellen auf die Agenda. Ein demokratisches Rechtsstaatssystem mit der Tendenz zur Stärkung von Minderheitenrechten begünstigt eine solche Themensetzung.

- Barack Obama unterstütze im Wahlkampf Hillary Clinton. Viele Wähler schreckte das ab. (Foto: Imago/Kyodo News)

Doch die schweigende Mehrheit fühlt sich in diesem demokratischen System nicht mehr repräsentiert, sie akzeptiert zwar diese liberalen gesellschaftlichen Werte auf der Community-Ebene, doch sie möchte nicht den Obersten Gerichtshof und die Bundesinstitutionen mit diesen Themen befasst sehen. Breite Wählerschichten werfen den Hauptstadtvertretern politisches Versagen bei der Lösung konkreter Alltagsprobleme in der Bildungs- oder Wirtschaftspolitik vor, sie begehren gegen die politische Korrektheit auf, die Anti-Elitenstimmung wächst. Viele lehnen inzwischen das politische Erbe von Barack Obama, dem ersten afroamerikanischen U.S.-Präsidenten und begabten Redner, vehement ab. Obama scheint im Ausland angesehener zu sein als im Inland, ein Schicksal, das er mit Michail Gorbatschow teilt. Die Tatsache, dass Clinton antrat, um Obamas Erbe zu retten, und Obama sich im Wahlkampf engagierte, als ob er für eine dritte Amtszeit kandidierte, wirkte letztlich eher abschreckend als motivierend.

Inhalte hatten keine Bedeutung

Trump heizte die Anti-Establishment-Stimmung weiter an, er führte einen Wahlkampf gegen die Elite, gegen Washington und gegen das System. Im Großen zeigt sich darin, was auch im Kleinen immer auffälliger wird: Wahlkämpfe sind häufig Negativkampagnen gegen den Konkurrenten, Expertenteams durchleuchten die Gegenkandidaten und bringen Schwächen und frühere Verfehlungen der Bewerber kompromisslos an die Öffentlichkeit. Werbeanzeigen drehen sich um die Defizite des Anderen, nicht um die eigene Stärke. Damit ist man kurzfristig erfolgreich, langfristig geht man mit diesem neuen Trend in der Wahlkampftaktik einen gefährlichen Weg. Man sägt am Ast des Vertrauens in die Legitimation von Institutionen und untergräbt die Zuversicht in die Problemlösungskompetenz des politischen Führungspersonals. In Clintons Wahlkampf nahm die Negativkampagne gegen Trump großen Raum ein. Im besten Fall konnte sie damit ihre überzeugten Wähler bei der Stange halten und das Anti-Trump-Lager konsolidieren. Wechselwähler zog sie nicht zu sich herüber, und sie gab die Chance zur inhaltlichen Positionierung aus der Hand. Inhalte hatten im zurückliegenden Wahlkampf keine Bedeutung, es war eine persönliche Schlammschlacht, die keine Tabus kannte. Trump schlug unerbittlich zurück, er brach mit politischer Korrektheit, provozierte und beleidigte, twitterte permanent, auch gerne zu nächtlicher Stunde, fokussierte den Wahlkampf auf sich und inszenierte sich als Anti-System-Vertreter.

Trump eroberte die Partei, und er zwängte ihr Themen auf, die der Republikanischen Partei wesensfremd sind.

Die Kraft seines Populismus konnte auch vom Zwei-Parteien-System nicht gestoppt werden. Ganz im Gegenteil: Trump nahm Besitz von der Republikanischen Partei. Sein Sieg bei den Primaries, den parteiinternen Vorwahlen, glich einer feindlichen Übernahme. Trump eroberte die Partei, und er zwängte ihr Themen auf, die der Republikanischen Partei wesensfremd sind. Die Republikaner stehen für eine liberale und offene Gesellschaft, für Freihandel und für internationales Engagement. Die USA sind die Führungsmacht der freien westlichen Welt, so die Grundüberzeugung der republikanischen Außenpolitiker mit dem Schwergewicht Senator John McCain an der Spitze. Trump bricht mit dieser Tradition.

Die politischen Konsequenzen

Die Republikaner haben jetzt eine Gestaltungsmehrheit im Kongress. Sie behielten die Mehrheit in beiden Kammern, im Senat sowie im Repräsentantenhaus. Damit übernehmen sie die Verantwortung für die Systemeffizienz im Zusammenspiel mit der neuen Administration. Donald Trump war zwar republikanischer Präsidentschaftsbewerber, doch ins Weiße Haus zieht er nicht dank der Partei, sondern kraft seines eigenen, wenngleich polarisierenden Charisma ein. Hillary Clinton hatte im Wahlkampf deutlich mehr Geld zur Verfügung und konnte viel größere Unterstützerteams für direkte Wählerkontakte einsetzen. Trump setzte diesen strukturellen Nachteilen seine emotionale und elitenkritische Ansprache an die weiße Mittelklasse entgegen. Trump nimmt für sich in Anspruch, ein aus den Fugen geratenes Land wieder ins Lot zu bringen. Er verfolgt eine ambitionierte Agenda, zu deren Umsetzung er den Kongress braucht. Inhaltlich geht es die nächsten Jahre darum, das Haushaltsdefizit zu begrenzen, die Infrastruktur zu modernisieren, den Investitionsstau zu überwinden, das Gesundheitssystem zu reformieren, ohne die staatliche Krankenversicherung abzuschaffen, sowie die Bildungschancen zu verbessern.

Trump wird einen gewissen Business-Stil in die Politik einbringen, er wird Ziele vorgeben, Effizienz einfordern, Prioritäten definieren und pragmatische Ergebnisse erzielen wollen.

Von seinen Partnern erwartet Amerika unter der neuen Trump-Regierung, dass es keine „Free Rider“ in der internationalen Sicherheitspolitik mehr gibt. Trump stellt nicht die NATO in Frage, aber er stellt die Frage, wieso ca. 75 Prozent der NATO-Ressourcen auf die USA entfallen. Trump wird einen gewissen Business-Stil in die Politik einbringen, er wird Ziele vorgeben, Effizienz einfordern, Prioritäten definieren und pragmatische Ergebnisse erzielen wollen. Den meisten und an Politik ohnehin kaum interessierten Amerikanern spricht er damit aus dem Herzen.

Für Europa wird es teurer werden

Die transatlantischen Beziehungen stehen aus deutscher und europäischer Sicht auf einem soliden Fundament, der Dialog ist intensiv und umfassend, der Konsens und die transatlantische Kohärenz gerade in der Sicherheitspolitik ist in den letzten Jahren gestiegen. Dies gilt für die Russland-Sanktionen ebenso wie für das Iran-Abkommen und den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Der transatlantische Schulterschluss wird aber zukünftig aufwändiger werden, Europa wird Amerikas Interessenlage respektieren und mehr in die Beziehungspflege investieren müssen. Engere institutionelle Bande stehen nicht in Aussicht, den Abschluss eines transatlantischen Handels- und Investitionsabkommens kann man getrost von der Tagesordnung nehmen, und der europäische Wunsch, gemeinsam mit den USA eine westliche „Wir-Erzählung“, eine sogenannte „Narrative“, über gemeinsame liberale Freiheitswerte in Abgrenzung zu Russland und China zu schreiben, rückt mit Trump in weite Ferne. Amerikas Außenpolitik, und damit auch die Europapolitik, wird pragmatisch, nicht normativ, und Trump ist kein Ideologe. Die USA blicken auf Europa zunächst durch die NATO, sodann bilateral durch die Hauptstädte. Das EU-Governance-Problem, zuletzt bei der CETA-Unterzeichnung offensichtlich, verschreckt Washington und eine an pragmatischer Problemlösung interessierte und amerikanischen Interessen folgende Trump-Administration in besonderem Maße.

Gefahr für die republikanische Partei

Die Republikanische Partei muss einen schwierigen Balanceakt meistern. Sie muss sich auf parteifremde Themen einlassen, die ihnen der populistische Präsident diktiert. Trump fordert eine protektionistische Handelspolitik bis hin zum Handelskrieg mit China, eine ausländerfeindliche Migrationspolitik bis hin zu einer aktiven Deportationspolitik, eine unilateral agierende starke Militärmacht USA bis hin zur Aufkündigung der NATO-Bündnissolidarität, eine autarke Energiepolitik bis hin zur Suspension von Klimaabkommen, ein Re-Engagement mit Russland bis hin zur Anerkennung von Einflusssphären in Osteuropa. Diese Themen könnten die Republikanische Partei auch zerreißen. Schaltet sie auf Konfrontation zum Präsidenten, wird das politische System noch instabiler, wird es noch weniger Ergebnisse liefern, wird die Frustration in weiten Kreisen über die Blockadepolitik in Washington noch weiter ansteigen und wird schließlich der Proteststrudel den ohnehin schon unpopulären Kongress und die politische Klasse weiter nach unten ziehen. Die Republikanische Partei muss diesen Spagat zwischen Establishment und Populismus aushalten und sich dabei inhaltlich reformieren.

- Mike Pence und Donald Trump bei der Election Night Party in New York (Foto: Imago/UPI Photo)

Eine Mauer als Symbol

Trump darf seine Wähler nicht enttäuschen, sonst droht eine weitere Radikalisierung. Er hat hohe soziale und wirtschaftliche Erwartungen geweckt, die er so schnell und schon gar nicht ohne den Kongress erfüllen kann. Die Überlegung liegt nahe, dass Trump zu Ablenkungsmanövern Zuflucht nimmt, um sein Siegerimage nicht zu gefährden. Ein militärischer Konflikt im Ausland kommt dafür nicht in Frage, dafür hat Trump kriegerischen U.S.-Interventionen eine zu deutliche Absage erteilt. Im Wahlkampf und als Oppositionspolitiker konnte er sehr leicht Sündenböcke ausmachen. Als Präsident der Weltmacht USA und oberster Befehlshaber des mächtigsten Militärapparates kann er Schwierigkeiten nur bedingt auf andere abladen. Er braucht vielmehr ein symbolpolitisches Projekt, mit dem er Zeit gewinnt und politische Effizienz simulieren kann, um die Eckpunkte seiner America First und Make America Great Again-Politik auf den Weg zu bringen. Die Mauer zu Mexiko könnte solch ein Symbolprojekt sein.

Kurzfristige Schockstarre

Das U.S.-System von „checks and balances“ begrenzt Macht und teilt Verantwortlichkeiten. Es fördert damit aber auch eine unversöhnliche Rhetorik, da man ja für die fehlende Umsetzung seiner politischen Versprechen andere Institutionen und Entscheidungsträger verantwortlich machen kann. Man kann also viel versprechen und muss nichts halten. Damit muss man jetzt aufhören. Das Ziel, den Washingtoner Politikprozess effizient und Output-orientiert zu gestalten, sollte die gemeinsame Linie der Republikaner sein.

Mike Pence dürfte einer der mächtigsten Vize-Präsidenten werden, die Amerika je hatte.

Trump kommt aus der Geschäftswelt mit hierarchischen Entscheidungsstrukturen, er hat einen ich-bezogenen populistischen Wahlkampf geführt und wenig Kompromisskultur gezeigt. Jetzt sind Führungsqualitäten und Sinn für politische Verantwortung gefragt, bei den entscheidenden Akteuren im Kongress genauso wie im Weißen Haus. Eine Schlüsselrolle fällt dem designierten Vize-Präsidenten Mike Pence zu, er muss die Regierungsarbeit koordinieren und die Zusammenarbeit mit dem Kongress und der Republikanischen Partei organisieren, in der Innen- sowie in der Außenpolitik. Mike Pence dürfte einer der mächtigsten Vize-Präsidenten werden, die Amerika je hatte. Und als regierender Nebenpräsident könnte er sofort die Amtsgeschäfte im Weißen Haus übernehmen, wenn besondere Umstände dazu führen. Die gegenwärtige Schockstarre in Washington wird nicht lange dauern. Die demokratisch dominierte Think Tank-Welt wird schnell wieder Papiere produzieren und zu Seminaren einladen, eigene Karrierepläne stellt man um ein paar Jahre zurück. Die wenigen den Republikanern zugeneigten Einrichtungen müssen jetzt den Praxistest der Politikberatung bestehen, mit Trump werden viele bislang politikferne Manager nach Washington wechseln, die weder den Politikbetrieb kennen noch die analytische Tiefe zur Durchdringung komplexer innen- und außenpolitischer Sachgebiete mitbringen. Da wird es in den nächsten Monaten viel Beratungsbedarf geben.

Trump blickt jetzt nach vorne

In seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Wahlsieg fand Donald Trump die richtigen Worte. Er hielt eine inklusive Rede, er grenzte nicht aus, sondern band ein, sowohl seine Wähler als auch seine Nicht-Wähler sowie den Kongress. Donald Trump richtete den Blick nach vorne, während er im Wahlkampf noch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in den Mittelpunkt stellte und die politische Klasse in Bausch und Bogen verdammte. Paul Ryan, der mächtige und smarte Mann der Republikaner im Repräsentantenhaus, stimmte in das konstruktive Agenda-Setting ein und reichte dem neuen Präsidenten die Hand zur Zusammenarbeit.

Die USA sind Deutschlands wichtigster Partner. Daran wird sich auch unter Trump nichts ändern.

Aufbruchstimmung herrscht nicht in Washington, aber Untergangsstimmung auch nicht. Amerikas Wähler hat gesprochen, er wollte den Wechsel und wählte Disruption, nicht Kontinuität. Dieses Votum ist ernst zu nehmen, und Amerikas gewählte Führung wird zu ihrer Verantwortung stehen. Amerikas Politik tritt in eine spannende Phase. Ist es das Ende oder der Anfang der Demokratie? Donald Trump strotzt vor Selbstbewusstsein. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Multimillionär, er hat den Kampf ums Weiße Haus gegen das Establishment und gegen die etablierten Medien gewonnen, dabei seinen Wählern viel versprochen und im Wahlkampf vor keiner Beleidigung und Provokation zurückgeschreckt. Erste Spekulationen um sein neues Kabinett deuten darauf hin, dass er auf Erfahrung setzt und ein Kompetenzteam seines Vertrauens zusammenstellt. Hoch gehandelt für wichtige Aufgaben in der Administration werden Newt Gingrich, vormaliger Sprecher des Repräsentantenhauses, der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, der Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, sowie die langjährigen Senatoren Bob Corker aus Tennessee und Jeff Sessions aus Alabama. Und auch Trump-Vertraute aus der zweiten Reihe sind häufig keine Unbekannten. Die USA sind Deutschlands wichtigster Partner. Daran wird sich auch unter Trump nichts ändern.